グリーンケミストリーとは何か?有機合成化学者ができること

有機合成化学者がふだん行なっている研究の中でも使える、環境負荷の少ない試薬や代替溶媒、ワークアップ法を紹介。また、グリーンケミストリーの基本的な考え方、定量的な評価法についても解説します。

毎日の実験とSDGs

テレビや広告などで、SDGsという単語を見かける機会が急速に増えました。これは「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals)の略で、2030年までに持続可能でよりよい世界を作り上げることを目指す国際目標です。17の目標と169のターゲットが設定されており、貧困解消やジェンダー平等、気候変動抑制や生態系の保護、安全な水やエネルギーの確保など、多くの問題が列挙されています。

これら人類が抱える多くの問題は、年を追うごとに顕著になってきており、誰もが身近に感じるものになってきています。こうした状況から、SDGsへの取り組み方が企業の評価を大きく左右するようにもなってきています。

有機化学という分野が、これらの目標に深く関わることは言うまでもありません。高効率の太陽電池、カーボンニュートラルな材料の開発、人工光合成、迅速かつ有効な新薬設計などの技術は、SDGs達成に向けて必須と言ってもよいものです。特に環境関連の問題については、有機化学は重要な鍵を握る存在になります。

化学者ができる貢献は、こうした画期的な技術開発ばかりではありません。日常の研究や業務の中でも、工夫次第で環境負荷削減に貢献できることがいくらでもあります。そうした化学のあり方は「グリーンケミストリー」(またはグリーンサステナブルケミストリー)と呼ばれ、21世紀における化学の大きな潮流となっています。グリーンケミストリー の三要素(地球環境との共生・社会的要請への充足・経済の合理性)は、SDGsの要素に含まれるものであり、極めて親和性の高い考え方といえます。

グリーンケミストリー12原則

さてそのグリーンケミストリーとは、具体的にどのようなものなのでしょうか。1998年、米国のポール・アナスタスらは、以下のようなグリーンケミストリー12原則を制定しています。

-

防止 廃棄物産出を防止することは、産出後の処理又は洗浄より好ましい。

-

アトムエコノミー 最終物質までの全プロセスにおいて、使用する化学物質を最大限に活用する合成法を設計すること。

- 危険性の低い化学合成 実施可能であれば、人体と環境への影響がより少ない、あるいは毒性のない物質を使用又は生成する合成法を設計すること。

-

安全性の高い化学物質のデザイン 合成する化学物質は、本来の目的機能を果たすと同時に、毒性を最小限に抑制した設計にすること。

-

安全性の高い溶媒と補助剤の使用 補助剤として使用する物質(例 溶媒、分離剤等)は可能な限り使用せず、使用する場合は無毒化すること。

-

エネルギー効率を考慮したデザイン 化学プロセスにおけるエネルギー効率が、環境と経済に及ぼす影響を認識し、その影響を最小限にすること。可能であれば、合成を常温の大気圧下で行うこと。

-

再生物質の利用 技術的かつ経済的に可能な場合は、資源枯渇する物質よりは、再生物質の原材料又は材料を使用すること。

-

化学修飾の低減 不必要な化学修飾(保護基、保護/脱保護基、物理的/化学的プロセスにおける一時的な修飾)は可能な限り、最小限にするか、回避すること。これらの工程は試薬を追加使用し、廃棄試薬を増加してしまうため。

-

触媒反応の利用 触媒(可能な限り慎重に選択した製品)は当量の試薬よりも適している。

-

生分解を取り入れたデザイン 化学物質は最終合成工程の段階で無毒の生分解物質として、環境で残存しないデザインで使用すること。

-

汚染防止のリアルタイム分析 分析手法の開発をさらに進めること。これは、リアルタイム分析、インプロセスの監視と、生成前の段階で有害物質の管理を行うため。

-

事故防止のために安全性の高い化学物質を最初から選択する 化学合成の過程における化学物質とその形態は、放出、爆発や火災などの化学物質による事故の発生を最小限にするように選択する。

「グリーンさ」をはかる

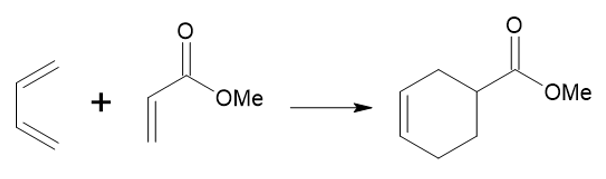

原則2に出てくる「アトムエコノミー」という概念は、1991年に化学者バリー・トロストが提案したもので、「原子効率」などと訳されます*1。これは、以下の式で定義されます。

アトムエコノミー(%)=(目的物の分子量)/(反応物の分子量)×100

すなわち、反応後に廃棄される原子が少ない反応が、アトムエコノミーに優れた反応であると定義されます。例えば下図に示すDiels-Alder反応は、反応の前後で無駄になる原子が全くなく、アトムエコノミーは100%です。一方、Wittig反応や光延反応などは分子量の大きな副生成物が生じるため、アトムエコノミーの観点からは好ましくない反応ということになります。

図1 Diels-Alder反応の例

また、E-ファクターと呼ばれる数値もあります*2。これは、目的の化合物の合成までに出た廃棄物の重量を、目的物の重量で割った数値です。廃棄物には、副生成物の他、抽出に用いた溶媒や水なども含まれます。この数字が小さいほど、その合成法はグリーンであるということになります。

E-ファクターは、化合物のジャンルによって大きく変化します。大量生産型化学品では1から5程度ですが、ファインケミカルでは5~50程度、医薬品のように複雑な合成過程を経る製品では、25~100に達するのが普通です。

安全性の高い化合物のデザイン

原則4にある通り、最終製品となる化合物の毒性が最小限であるべきなのは当然のことです。医薬品や食品添加物など人体に入る製品は、当然ながら厳密な安全性試験が課されています。しかし直接口に入る製品でなくとも、廃棄後の長期的な影響を考えれば、毒性化合物の使用や残存はできる限り避けるべきです。

もちろん、化合物の設計段階から毒性を完全に予測できるわけではありません。しかし、ニトロ基、アルデヒド、ニトリル、イソシアナートなどの官能基を含む化合物は、毒性を示すケースが多いことが知られています。最終製品となる化合物に、できる限りこれらの官能基が残らないよう設計することは重要でしょう。

触媒反応の優位性

原則9は、触媒反応の優位性を謳ったものです。重金属などの反応剤を多量に使う反応より、ごく少量の触媒で反応が進行する方が、環境面、コスト面で有利なのは言うまでもありません。

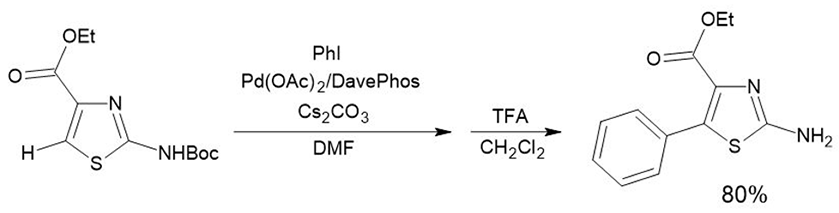

鈴木-宮浦カップリング反応は、触媒反応であること、用いる有機ホウ素試薬の毒性が低く、発火の危険性もないことなど、グリーンケミストリーの観点からも優れた反応です。ただし、近年著しい発展を遂げているC-H結合活性化反応をうまく使えれば、さらなる工程数・廃棄物の削減が期待できます。例えば下図のような生成物は、鈴木-宮浦カップリング反応でも得られますが、C-H結合活性化反応の方がよりグリーンであるのは明らかでしょう*3。

図2 C-H結合活性化反応によるビアリール合成

その他、有機触媒や光レドックス触媒などを活用した、短工程かつ廃棄物の少ない合成例も数多く報告されています。こうした最新動向を追いかけ、自分の研究に適用できないかを常に考えることは、大いに有益です。

グリーンな代替溶媒

有機合成において廃棄物の大半を占めるのは溶媒であることを考えると、その選択と使用量削減は重要な問題です(原則5)。たとえばシリカゲルカラムによる精製は、溶媒の大量消費につながります。カラムを避けて再結晶によって精製を行えれば、大幅な時間・コスト・環境負荷の削減につながります。結晶性のよい中間体を通るルートを考案することも、現代の化学者に必要なスキルでしょう。

反応溶媒の選択も重要です。溶媒の環境に与える影響は、毒性、爆発性、引火性、温室効果、オゾン層への影響、廃棄の際のCO₂及び有害物質放出量など多くのファクターがあります。どのファクターを重視すべきかは、溶媒の使用目的や状況によって異なります。

Pratらが2014年に発表したガイドライン*4では、推奨する溶媒として水、エタノール、酢酸エチルなど、有害な溶媒として1, 4-ジオキサン、N, N-ジメチルホルムアミド(DMF)、N-メチルピロリドン(NMP)など、最も有害な溶媒としてベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素などが挙げられています。特に塩素系溶媒の環境負荷は多くの面で高く、できる限り他の溶媒での代替を考えるべきです。

DMFやNMPは、廃棄時に窒素酸化物が出ることが問題になります。また、生殖器への害が指摘されていることもあり、規制の動きが近年強まっています。これらの代替として、近年Cyrene™という溶媒が注目を集めています*5。このCyrene™はセルロースから製造され、水や各種の有機溶媒と自由に混和し、引火性や毒性も低いことが立証されています。すでにクロスカップリング反応やペプチド結合形成反応などに適用されており、今後使用例が増えそうです。

水――最も安全でグリーンな溶媒

一般に、有機合成分野において水分は大敵とされ、いかに反応系から水を除くかが研究者の腕の見せ所とされてきました。特に、炭素-炭素結合生成反応を水溶媒中で行なうことは、かつてはほとんど考えられませんでした。しかし近年、水を溶媒として用いる反応が次々に開発されています。水が利用可能なら、最も安全でグリーンな溶媒となりえます。

Lipschutzらは、水中に形成したミセルの中で各種の合成反応を行なう手法を発表しています*5。ミセル形成に用いるのは、ビタミンEとポリエチレングリコールを結びつけた化合物です。ミセル内部では、各種のクロスカップリング、オレフィンメタセシス、宮浦ホウ素化、トリフルオロメチル化、アミドカップリングなど重要な反応が進行します。

この条件で、自分の基質が望み通りに反応するかどうかを検討できるLipshutz 有機合成反応キットも販売されています。キットには、反応用のバイアルと撹拌子、触媒前駆体と必要な添加剤、ミセル形成に必要な試薬の水溶液などがセットになっています。研究者は、ここに反応基質と水を加えるだけで、必要な反応が進行するかどうか簡便に確認が可能です。

効率的ワークアップ

有機合成実験における廃棄物の出どころを考えてみると、その多くが反応終了後のワークアップ(クエンチ、抽出、乾燥、溶媒留去)の過程で出るものであることに気付かされます。またワークアップは時間を食う上、目的物をこぼしてしまったり、エマルジョンになって分離できなくなったりなど、リスクが高い過程でもあります。しかしワークアップの手法は、150年前からほとんど進歩してきませんでした。

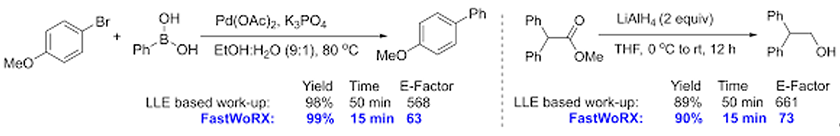

しかし最近、抽出操作などを必要としない、FastWoRXと呼ばれる製品が開発されました。これはガラス粉にシリコンエラストマーをコーティングした粉末で、有機物だけを吸着します。反応終了後、水でクエンチした溶液にFastWoRXを投入し、ろ過後に粉末を直接シリカゲルカラムにかけてやることで、目的物だけを効率よく回収できます。これにより、廃棄物や処理に要する時間を大幅に削減できる他、実験の自動化にも適用が可能です。たとえば下図の反応では、処理にかかる時間を3分の1以下に、E-ファクターを10分の1近くに下げています。

このように、いくらかの知識と自分なりのアイディアで、日々の実験をよりグリーンなものにする余地は、多くあると思われます。しかもその工夫は、なかなか楽しいことです。例えば仲間内で、あるいは部署対抗で、いかにアトムエコノミーの高い合成経路を立案できるか、いかに廃棄物を減らして目的物を合成できるか、ゲーム感覚で競い合ってみるのも面白いのではないでしょうか。楽しみながら、この世界を少しだけよりよい場所にできるのであれば、これに越したことはありません。

※メルクグループでは「持続可能性のためのデザイン」を制定し、新たな製品の設計と開発に活かす他、専門知識と経験を元にしたソリューションを提供しております。こうした当社の取り組みについては、以下のサイトをご覧下さい。

https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/life-science/ssbi/greener-products-solutions

Sustainability

Long-term impact drives our sustainable success; shaping the future through products and technologies to solve global challenges.

<References>

1. B. M. Trost, Science 1991, 254, 1471–1477.

2. R. A. Sheldon, Green Chem. 2007, 9, 1273-1283.

3. J. Priego et al., Synlett 2007, 2957-2960.

4. D. Prat et al., Green Chem., 2014, 16, 4546-4551.

5. K. L. Wilson et al., Org. Biomol. Chem., 2018,16, 2851-2854.

6. B. H. Lipshutz et al., J. Org. Chem. 2011, 76, 4379-4391. ; B. H. Lipshutz et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 10952-10958.

7. Z. Shi et al., ACS Omega 2018, 3, 6, 6748–6756

下記フォームでは、M-hub(エムハブ)に対してのご意見、今後読んでみたい記事等のご要望を受け付けています。

メルクの各種キャンペーン、製品サポート、ご注文等に関するお問い合わせは下記リンク先にてお願いします。

*入力必須